Y terminé siendo mi nombre

Nada que decir, una palabra, en los sagrados trámites del placer.

Nada que proclamar, un nombre. Nada que agregar o denunciar:

loba de oficina, araña de tela rota, agujereada garganta

la que tira piedras a los gendarmes y apresta sus cañones

Ahora

me coloco la caperuza, la cesta con los frutos ya secos

y ni gemir se me oye en el caminito caminata.

Se silencia la rosa moñuda, la rosa champagne

y solo ella en mi cabeza reconoce los sonidos del amor:

Ahora

los sonidos del amor son pura agonía, grito congelado

niñas solitarias en la escuela, reproches de mudanza

de fruta robada

y también un poco del hombre

entre los hombres y entre las mujeres.

El extranjero que dice “a ti”, que adopta mis modos

los frijoles, la natilla de caramelo. Todas esas mujeres

que uno es que uno no es

y que solo él ve y conoce de memoria. Esas que recita

a la mañana: Rosa moñuda, Rosa champagne

la que tropieza y se le abren las rodillas, la del moño virado

la baleada por entrometida, la que canta

Ahora

cuando en la sala de su casa todos hablan en voz baja

sin medicación

la que se pone amarilla cien veces y no roja

la rosa robada que me besa

que no deja que me mude, que me desvista

la que me toma el dictado ahora muy confiada:

“Ese trámite hay que hacerlo”.

¿Por qué, a lo lejos, se levantan las rocas,

por qué viene el amor?

Las personas son indiferentes,

¿por qué todo les sale bien?

¿Por qué no puedo cambiar el mundo?

¿Por qué no sé besar?

Clarice Lispector, “Voz lejana”

El ojo tiene que viajar

Todo eso vuelve como los sueños en los que suspendemos

las pruebas de física, de química, de astronomía… Hay

que contar esos sueños, el turbio negocio de los datos

la mente en blanco, el cero sobre cero de esas horas

solos tú y yo

marcadas al agua esas horas, fileteadas en dorado y rosa

horas en que soy devuelta a otro concurso seguramente

a otro cuerpo, toda arrebol y vergüenza.

Suspensa, suspendida. Rosada.

Todo eso puede volver –me digo. ¿O me dicen?

Solos tú y yo, los impostores, las sombras

los muertos que regresan a pedir alguna explicación

los enfermos que quieren abrir la palabra y encontrar

el tesoro, especular.

Otra vida

“I love you” –me dices.

Todo eso vuelve como los sueños y los desaprobados

las cartas abiertas.

Todo ese espejo te vuelve a mirar

–le digo porque le creo–

Solos tú y yo. Amar en tercera persona, decir

flexionar la cabeza e intentar pronunciar un

“vosotros”, “ustedes”.

Solos tú y yo y cierta invalidez que nos convida, nos favorece:

tan solos, tan torpes, con el cuello todavía blanco

todavía joven.

Otra vez con esas horas de cero sobre cero

de dorado y rosa, de lo que te dicen y de lo que repites.

“I love you”

Pero suspender es mejor que apagar, incluso mejor

que hibernar. Suspendida. Rosada.

–“Cuando tengas cuatro, mamá, y seas grande como yo”–

Y es Emilia la que me despierta y me sacude

las fatales horas, los retratos con la boca torcida.

¿Por qué no lavas el pelo de tus hijos con champagne para que se vean más rubios? ¿Por qué no pintas un mapa del mundo en la habitación de tus hijos para que no crezcan con un punto de vista provinciano?

¿Por qué no transformas tu viejo abrigo de armiño en una bata de baño?

Diana Vreeland, “Why don’t You”?

Armas extraviadas

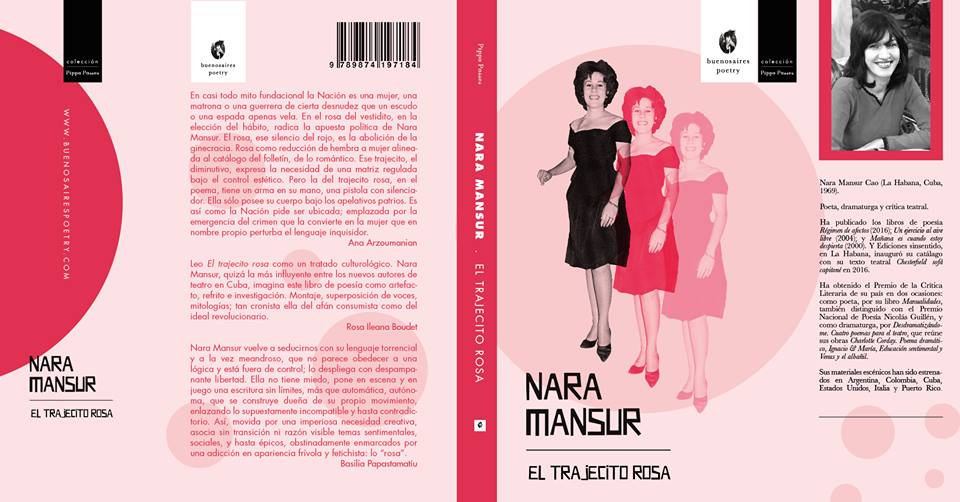

Pocos conjuntos son tan icónicos como el trajecito rosa que Jackie usó el

fatídico 22 de noviembre de 1963, cuando asesinan a su marido en Dallas,

Texas.

¿Dónde está el trajecito rosa, Jacqueline?

¿Dónde lo guardaste?

¿A quién se lo diste?

Con el conjuntito rosado todavía manchado de sangre y la mirada perdida,J.

acompaña a Lyndon B. Johnson en su juramento como presidente de los EE

UU en otra de las fotos memorables de ese día. Está la flamante viuda del

presidente, de pie, en el avión en pleno vuelo:

“Yo no debo estar en esta ceremonia.”

La nación tiene un nuevo presidente que los ojos de otras naciones miran con

terror. Pero por el momento se imponen la lástima y la empatía hacia la

primera dama destronada, y en apretado coro todos la tratan de apoyar:

“Nena, ¿qué va a ser de ti?”

El ramillete de rosas todavía la sostiene y le cubre las uñas comidas por la

ansiedad. Le cantan otra vez y le dicen “nena”.

“¡Han asesinado a mi marido, tengo su cerebro en mis manos!” –grita J. con el

cerebro de J. en las manos, tirada sobre su cuerpo sobre su auto en pleno

vuelo. En las imágenes grabadas durante el desfile por Abraham Zapruder y

que no fueron emitidas hasta 1975 por la ABC, vemos a J. tirada sobre su

marido J., sobre el asiento del descapotable rosa, tirada recoge una parte del

cráneo del presidente sobre su regazo. El ramillete de rosas se deshace. Son

las 13:31 hs en La Habana, Cuba.

El trajecito rosa es un diseño en tweed de la casa Chanel de 1961,

originalmente diseñado en color violeta, pero que la misma J. encargó en rosa

a la tienda Chez Ninon, de Park Avenue (pienso en Barbie con cierta

brutalidad, cultora del rosa desde el año de su nacimiento: 1959). Formado por

dos piezas: una chaqueta con abotonado marinero y falda que cubre las

rodillas, el conjunto simboliza a la perfección la moralidad y lo chic, el figurín

perfecto en su estoicidad:

“Quítate las gafas oscuras, Jacqueline” –le gritan de pronto, mientras baja las

escalerillas del avión.

¿Será que no quiere ver la sangre de J. en su rosa es una rosa es una rosa?

¡Es Chanel!

El personal de confianza le insiste una y otra vez en que se quite el traje

manchado de sangre. ¿Pero cómo saber –piensa ella– quién es entre nosotros,

el personal de confianza? Si ya tengo el cerebro de él en mis manos, qué más

puedo pedir de la vida, qué más quieren ustedes.

Y les dice a todos –sin distinguir gente rosada de gente de color:

“Déjenles ver lo que han hecho” (Let them see what they have done)

Entonces se da vuelta y anota el modelo del avión, la serie; las gafas le dejan

ver con claridad lo que necesita anotar y sigue con la misma sangre

escribiendo sobre su propia ropa: Air Force One. Ya estamos en Washington.

Es el momento de perder el sombrero y los guantes blancos.

Suspiros.

Ve llegar a su madre a la pista del aeropuerto. Solo a ella va a escuchar, solo a

ella le da su ropa manchada de sangre. Se desnudan las dos mujeres y se

abrazan en una habitación custodiada por agentes de seguridad. La ropa de la

madre también se tiñe de la sangre de Johnny. La madre dice que no van a

limpiar nada, que todo se va a guardar en cajas especiales, con suficiente

control de humedad, que para eso están los Archivos Nacionales: para guardar

ropa como ésta en días como éste.

Jacqueline dice que cuando pase todo va a volver a usar pantalones campana

y se pregunta por el futuro de la fotografía, porque ahora en las revistas, la

sangre, el cerebro, Chanel, su sombrero pill box, el ramillete de rosas… todo

parece gris.

Solo los guantes son del color verdadero –dice.

“Solo los guantes eran de ese color”.

la rosa piensa que tiene voz de oro, no sabe que es sonido de una sílaba incolora. […] Los mirlos le carcomen su pecho colorado y siente un dulce dolor inexplicable. La rosa de la ciudad es distinta a la rosa del campo. Una es mundana y le gusta la noche, los avisos luminosos y la gente que la mira con prisa. La otra es como la tinta verde de los geranios y conoce el cielo como su propia muerte. Por eso tal vez siempre busco rosas raras para mis floreros de arcilla: rosas más calladas, menos presuntuosas, rosas de bosque o de patio privado.

Miguel Ángel Zapata, “Ensayo sobre la rosa”

El trajecito rosa

Volví a entrar a la tienda e hice lo que hago siempre, el mismo recorrido casi

siempre, la misma peregrinación en torno a ¿siempre a qué?, ¿a casi qué?

Volver a entrar y volver a hacer yo misma; él mismo (recorrido)… pero las

preguntas vienen después y también el recuerdo. Miro la ropa de frente

le digo al pantalón negro cigarette algo relativo al cielo y a la tierra,

a mis medidas y mis sentimientos, como si por adelantado me pudiera decir

cómo será nuestro vínculo

(cómo nacer ahí en esa zona del plexo solar o en el bajo vientre sin dolor): si él

me estaba esperando.

Si Emilia lo supiera.

Si me va a elegir a mí, si me va a poner la medalla, si me va a colorear. Porque

no quiero pasar la prueba de la prueba, entrar al probador –esa ficción diminuta

que me aplasta con su verdad de espejo, ese lugar donde le gusta jugar a

Emilia.

Ah, el error.

Ah, el mercurio que se mancha.

Ah, el descuerpo, el desengaño, el desgano.

Él no es para mí –me respondo antes de preguntarme.

Qué violento ese diálogo entre la mujer que soy, el espejo, las cortinitas de

poplín azul cielo; qué extraño ese sonido de las argollas ahí arriba, de las

costuras del dobladillo, las marcas de un planchar quemar, un mirar dejar, un

querer no querer; qué extraño el sonido de mi trac trac contorno, hueso que se

parte candela en el pantalón.

Y sí, siempre puede haber un chisporroteo… siempre puede que te quede bien

el pantaloncete de marras –le digo a la otra mujer que me mira desde el espejo

del probador de al lado…

¿Viste? ¿La viste?

¿Me está mirando a mí, entonces?

¿Soy yo?

¿Y ese agujero dónde está?

¿Y ese ojo adulto que quebranta la ley, ese ojo que me indispone?

Vuelvo a entrar a la tienda, doy vueltas, busco algo como sacos o partes de

arriba –me digo–, partes de arriba, concéntrate en eso.

Arriba. Arriba. Arriba. Corazón, pulmones, gargantas, ojos, manos arriba, puños

cerrados…

Pero qué busco: ¿tafetán, transparencias, brocattos, modal, jersey, algodón

saquitos de harina?

Sigo pensando en el pantalón negro cigarette (parte de abajo)… pensar que

algo así me queda bien, pensar que algo así se piensa a sí mismo, ¿quién lo

diría?

¿Y eso basta para comprarlo?

¿Y eso basta para comprar mi deseo?

Ahora me posee una idea, una ficción de ese pantalón conmigo dentro,

Ya está, ya está metido dentro mío, me atraviesa y todavía no sé si lo quiero a

él de tal forma que haga que me lleve a casa…

Él me ha comprado a mí sin darme nada a cambio, sin entregarse. No es justo.

Es muy violento. Me grita, me sacude.

Él.

Vuelvo a mi recorrido; ahora doy grititos, un rayo me fulmina, son letras

estampadas por solo cien pesos, letras sobre un saco rojo que derrocha goma.

Adherido a mi espalda, encubierto el material demasiado rígido para abrigar,

demasiado rígido para componer nada más que sus propios huesos sin agua,

sus propios sentimientos, su bastidor sin piel.

Vuelvo ahora y estoy frente al perchero forrado para vestido de novia / Vuelve

ahora para que me acompañes en este dolor mínimo de acceso mínimo.

Mírame a los ojos ojos ojos. No los cierres. No habías pensado en que la ropa

tiene ojos también… no necesariamente son los botones, fíjate.

Fija esa idea, esa mirada, y volverás a vestirte con más calma.

Algo te va a devolver el fuego que no es fuego y que no quema, algo de la

vorágine de juntar la ropa como para echarla a lavar cuando todo es olor a

grasa en tu casa, a rocío vegetal recién nacido que ya pide algo de la funeraria:

encajes, por ejemplo, autorizaciones, flores…

Algo de esa vorágine revoloteando en los locales en busca de rebajas, de un

poco de comida; o la gente buscando –como yo– lingotes de oro u oro molido

dentro, bien adentro de los bultos amontonados en las esquinas de los bolsillos

o bien atrás de los cortinados.

Esa ropa no necesita planificar mi recorrido, esa ropa no espera mi visita, nadie

la desea, nadie la mira con sus propios ojos, sino que viene con otros ojos:

cerrados de aburrimiento, ojos de pobreza, ojos de guata.

Y entonces esa mirada de los otros volcada con fuerza sobre la pila se hace

muerte segura, violenta huida;

a patadas quieres dejar que esa ropa no te mire a ti, a ellos más bien.

Aplástala.

Y solo quieres golpear para diferenciarte del que duerme en la calle, del olor a

gratitud grasa, de la suciedad sobre tus hombros, de la comida rápida, de la

sangre un perro muerto en la suela de los zapatos.

Ojos que te persiguen, ojos que no saben cuál es tu deseo exactamente, perlas

que se cierran y se quedan pegados a su propia secreción.

Toda esta ropa, toda esta gente que la usaba antes, dónde está. Cada prenda

que te pruebas –me digo mirándome al espejo al final del pasillo– es el sueño

de alguna muerte desconocida. O de alguna fiesta, ¿por qué no?

Me convierto en otra mujer. No es una prueba, no es un error, no estoy

probando más que mi frágil condición, y rápidamente se vuelve una pesadilla la

escena: perras que ladran. Yo vestida de otra, disfrazada de otra, untada de

otra grasa que no es la mía, con otro ladrido.

El vendedor me asegura que todo se lava antes, que la ropa se plancha antes y

se perfuma con esos nuevos productos que él tanto conoce. El vendedor me

quita los ojos de encima rápidamente; no me miró nunca mientras yo le hacía

aquellas preguntas y sonreía por debajo. Atrás. Puños cerrados.

Salgo vestida con ese trajecito y creo que le recuerdo a alguien.

Qué le hace a la gente que viene aquí, qué me hace a mí.

Por qué me quita las perlas, a dónde se las lleva.

Qué le hizo a los otros antes, a los que dejaron la ropa para vender.

Qué me hace, qué me puede hacer si ni siquiera puede sostener la mirada,

dejar

de mover sus deditos entre las rosas de plástico.

Qué me está haciendo ahora, dónde mete las manos, dónde los deditos, el

movimiento, Dónde. las rosas de plástico.

Vuelvo a la recámara última y siento que no me puedo mover aunque lo

espero.

¿Quién es esta mujer del trajecito rosa, qué cuerpo es este que no es mi

cuerpo?

No soy yo, nada de esto me pertenece, no lo deseo, no lo compro entonces.

Quién me toca mis labios rosa, mis ideas rosa, mi piel satín rosa, mi rubor, mi

dinero rosa.

Y se aquieta la extraña que me mira.

Se acerca él sin ojos también, sin perlas, se acerca sin oler el rocío vegetal, la

crema enjuague, la plancha quemar, la perra moribunda. Pero ahora deja de

mirarme, es ella quien baja la vista esta vez y se va arrastrando los pies.

Qué quieren esos ojos de mis ojos.

Ya no estoy más en el espejo, se ha llevado el trajecito y todo lo demás. Se

borra todo y el vendedor comienza a hacer preguntas muy cerca de mí, como si

yo necesitara algo otra vez, algo de él, como si llegara de otro mundo y él me

estuviera esperando, como si solo él supiera de qué se trata: ojos ahumados,

cigarettes, tailleurs, sombreros, mitones, plisados, parkas, asimetría, trajes de

baño antiguos, pulseras, letras de fantasía…

La luz amortigua cualquier exceso en días como este y por eso aflojo el

bombillo y abro la boca:

Oh, fuego.

Oh, dragón.

le digo que está todo “okey”, que me queda bien

(sí, ese tipo de frases no suele dejar margen de error).

Gracias, gracias, sí, está todo bien….

Pero no me llevo el conjunto rosa –le digo cuando comienza a alejarse hacia la

entrada.

No, no…

Oh fuego.

Oh dragón.

Qué mujer desconocida tendrá el valor de vestirme con su ropita gastada y cool

qué mujer me dará su limosna con amor mañana

qué perra me va a lamer.

Qué mujer vendrá a buscarme.

Y doy marcha atrás y comienzo a probarme todo tipo de cosas para esperarla.

Nena, si querés salvarte, nunca te olvides el saquito, el largo Chanel, el rodete. No te quedes dando vueltas en la puerta de un bar. Y, lo peor de lo peor, no se te ocurra hablar por la calle con alguien de quien no sepas su nombre, apellido, dirección, color de pelo de la madre y talle de la enagua de la abuela: la policía los separa y si no saben todo uno del otro, zas, adentro. Tampoco salgas con una amiga –no te hagas la desentendida. Y, si sos casada, no salgas sin los chicos: porque ¿qué hace una madre que no está cuidando a sus hijos? Y nunca te olvides lo que decía el General: “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”. Pero, ¿usted de qué trabaja, señorita? Me va a tener que acompañar.

Néstor Perlongher, “Nena, lleváte un saquito”

Vistos 446 total views