Luz al vórtice de las palabras: cartografía poética de mujeres colombianas

Por Luz Mary Giraldo

La poesía implica una manera de habitar y andar por el mundo, de verlo y de sentirlo. Desde la perspectiva de las mujeres, cada vez es más notoria la necesidad de expresar lo que tienen por decir, lo que sienten y piensan, lo que desean ser y hacer. En el caso de la antología de poetas colombianas, Luz al vórtice de las palabras: cartografía poética, preparada por Martha Cecilia Ortiz Quijano,la vida, el amor, la muerte, la angustia, la desolación, la alegría y la tristeza, los temas eternos, las relaciones con la historia, la sociedad y el país se articulan en sus obras, como en esta antología que entre una y otra voz se teje una fiesta de la palabra que canta y encanta, señala y da testimonio, evoca, ríe y llora.

La poeta que la ha preparado, en su enjundioso y explicativo prólogo revela sus intenciones de visibilizar a algunas poetas y regiones, ampliar el panorama y refrescar “el panorama de la poesía escrita por mujeres”, buscando acercarse a la “geografía de las emociones” y a variables como la migración en sus diferentes matices. Es por ello que no sólo ofrece voces líricas de autoras colombianas de diversas regiones, es decir una etnografía poética, sino logra que ellas se revelen tanto en las palabras con las que se definen como en sus fotografías y en la confesión de su modo de ser y su entorno. De la misma manera, la sugestiva portada de la ilustradora Catalina Villegas capta el paisaje multiétnico y multicultural y el sentido profundo que subyace en la variedad poética, representada en una mujer haciendo camino en medio de un paisaje-horizonte que muestra la diversidad geográfica.

El resultado de esta compilación, cartografía, etnografía y juego de voces invita a seguir una travesía: la del lenguaje capaz de revelar territorios personales y regionales. El título es de por sí sugestivo: luz y vórtice; es decir, remolino de viento y palabras, sonido e iluminación, mirada profunda. Centro de la voz este vórtice, llama a la aventura vital a través del lenguaje poético.

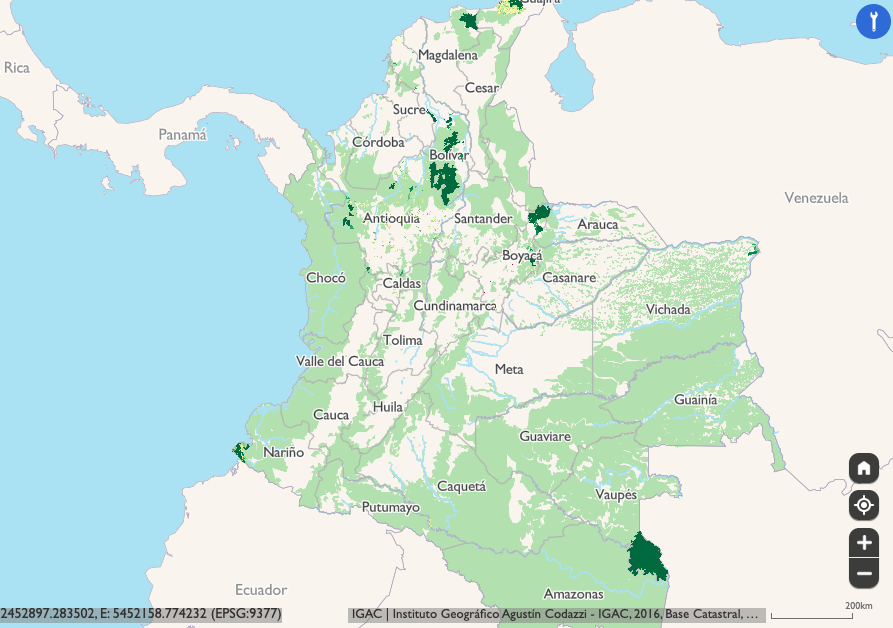

Un recorrido por esta novedosa propuesta nos lleva de un territorio a otro y de una mujer a otra: seis regiones geográficas distintas, veinticinco departamentos, cincuenta y una poetas. De ahí que como dice el subtítulo, se trata de una cartografía que en sí misma remite a un variado mapa o a un croquis cuyo contenido refiere poéticas del aire y el fuego o del agua y la tierra. Unas y otras poéticas se entrecruzan en cada golpe o susurro enunciado o pronunciado, y cubren seis décadas, como afirma la autora y curadora de la antología. Y si el punto de partida alude a Meira Delmar, Matilde Espinosa, Dora Castellanos, Emilia Ayarza y Maruja Vieira, es decir, a las diosas tutelares que abrieron camino en la primera mitad del siglo XX, el énfasis recae en Maruja, la reconocida decana de la poesía escrita por mujeres, quien camina hacia sus cien años y a quien se rinde homenaje en la primera estación de este viaje proteico. El epígrafe de Emilia Ayarza reconoce a la mujer en la fecundidad de la tierra y del río que se desliza hasta ser “canto enredado al cuello del árbol”, versos que remiten, sin duda alguna, a los lugares de origen o de arraigo de las autoras incluidas. Junto a los de Maruja vamos de la mano por su poesía, pues con ella se abre la puerta a la infancia evocada, al padre y el pueblo, al mundo que sigue siendo gracias a la memoria que salva del olvido.

Una ventana se abre y deja ver la variedad del universo. El abanico de poemas se despliega e invita a viajar entre los versos. No importa entrar por cualquiera de las letras del alfabeto o de las regiones, por cualquiera de las poetas, de sus fotografías o de sus poemas. El recorrido puede hacerse de manera lineal, de atrás para adelante, zigzagueando, siguiendo lo que pide el azar, pues al fin de cuentas la lectura individual o por regiones remite a voces particulares. Se trata de la voz en su territorio y hasta fuera de él. Cada tramo se ambienta con el paisaje personal que enmarca a cada una y refleja los colores de su tierra, el cielo, el mar, la playa, el río, la vegetación, los troncos, las piedras y los verdes, los muros y los parques, el día o la noche, es decir, la vida en el paisaje, ellas y su entorno, los mundos interiores. Veintiséis lugares y diversidad de mujeres, una o más de cada departamento para decir y nombrar todos los colores del paisaje y todos los colores de la voz. Nacidas entre la década de los sesenta y comienzos del siglo XXI, son voces en lugares y lugares de la voz.

Si el viaje se hace lineal, inicia en el Caribe y culmina en el Amazonas. Por ejemplo, desde Riohacha, Solenys Herrera habla de la memoria de su cuerpo reconociendo que las mujeres no solo “predicen todas las palabras” sino que “saben que/ los hombres están llenos de luciérnagas”. Así mismo, quiere que el poema la lleve de la mano. Desde el Magdalena, Annabell Manjarrés Freyle se refiere a su “sentir de mujer“ como herida y cicatriz concentrados, mientras convoca a su querida Santa Marta y escucha el silencio entre las rocas y los miedos. En Copey, Cesar, Luisa Villa asume la poesía como memoria y compromiso ante negras e indígenas que la precedieron y a quienes les fueron negadas la voz y la existencia, y desde referentes ancestrales apela a las deidades y señala los horrores de la historia. Atlántico se abre en la palabra de Alma Fernández y Johanna Barraza Tafur, ambas de Barranquilla, la primera no sólo desde ese lugar de nacimiento sino desde Soledad, donde lo cotidiano hace poesía en el lenguaje con el que atrapa el agua, “la tierra más oscura”, “el silencio dientudo en la mañana” y muchos elementos colectivos y originarios. Y Johanna, radicada en Argentina pero referida a sus raíces, declara su construcción de identidad “como mujer afrocolombiana, afrolatina y afrocaribeña”, además de feminista lectora de sus propios versos que deja “como prueba” del dolor, las pérdidas, la recriminación, la muerte, el horror, ante una sociedad amenazante.

Aunque nacida en Bogotá, Juliana Enciso representa el Atlántico. Vive el “desacomodamiento diario” y la violencia del exilio entre dos lenguas, español e inglés, asumiendo el hecho de escribir como “acción comunitaria”. Su lenguaje híbrido y cargado de sentido, oscila entre el lado de allá y el de acá, y atrapa escenas caribeñas: lluvia que pasa “como un toro en corraleja”, aguas donde nadan las aguamalas mientras llama la nostalgia al otro lado del Caribe donde el sabor a sal en la lengua permanece y cada tanto llega a la memoria el “patio de la abuela”. Bolívar trae la voz cartagenera de Eva Durán, radicada en el puerto de Barranquilla, con su poesía de imágenes mínimas que se detienen en la sensualidad y el erotismo mediante sensaciones táctiles en las que las manos se deslizan por el cuerpo y pasan por la ironía de los poemas que declaran su postura ante la vida. De Carmen de Bolívar es Helen Vega Guzmán, cuyas prosas poéticas descarnadas y desgarradas muestran territorios de infancia y hechos amargos, desde imágenes que sugieren un mundo herido, abandonado, roto y, definitivamente, truculento y desolado.

La ruta por el Caribe continúa con una zipaquireña radicada en Sincelejo: Catalina Pérez Gil, que se declara tan andina como caribeña, tan llanera como pacífica y amazónica, lo que significa que pertenece a los cuatro puntos cardinales; de ahí que asuma la palabra como “viaje con muchas estaciones” y como testigo de su tiempo. La sal de la montaña se evoca en la sal del mar y une las raíces de los árboles, las noches vigilantes, el ser madre “en forma de ave” o “a la manera del río que desvía su cauce”. La lectura zigzagueante lleva a Sincelejo con Angélica María Sierra Franco, “hecha de mar y cielo, palma amarga y bahareque”, quien con poemas desde los animales y las cosas elementales convoca la existencia. Desde Cereté, Kenia Martínez Gómez asume su expresión poética como confesión y liberación, declarándose mujer que se ha “parido muchas veces”, que cambia de piel y recorre momentos de espanto y dolor. Ana Victoria Jaraba Cuello, de Córdoba, afrocaribe “con baño indígena”, se construye “con grandes pisadas” y aprovecha las aves como analogía de la existencia. Margareth Ríos Hernández es de Palmira, un pequeño pueblo de Sucre. En su poesía el pueblo se llena de imágenes y paradojas: vuelan los pájaros, el viento danza, abraza un Cristo sin brazos, lloran los ángeles y la sal del mar limpia las heridas.

Del Pacífico, Chocó tiene a Yadira Rosa Vidal. Destaca sus vínculos con lo primitivo y se declara “poeta del río y de la selva”, lo que reafirma en sus versos poblados de imágenes de la tierra: los vegetales, el río, los tambos, la noche, el color de la piel, las mujeres, la sensualidad y “la redondez del tiempo”.

Hay variables en las atmósferas y tonos poéticos del interior del país. Por Santander están Angye Gaona, nacida en Bucaramanga, Diana Marcela Peña Reátiga y Luz Andrea Castillo en San Andrés. Si Angye ofrece poemas de espíritu ecológico y ansias de libertad, desde lo urbano Diana Marcela apunta a la búsqueda de la luz desde la nostalgia por la pérdida constante del paisaje natural; y Luz Andrea entiende la poesía como “una forma de mirar adentro”, lo que en sus instantáneas poéticas lleva a preguntar por la falta de luz, cuando no hay “ni siquiera una luciérnaga (…) para cruzar la noche”, también se atreve a afirmar con ironía la presencia de la muerte: “Ahora el pájaro/ anida en los gusanos/ que habitan en su carne// Ahora es otro su vuelo”. De Norte de Santander está Johanna Rozo Enciso. Como afirma en su presentación, Johanna lleva a Pamplona en sus versos y se explica en una poesía que aspira al cuarto propio, siendo consciente de la soledad, la crueldad, la violencia y la muerte. Si bien Magda Pinilla nació en Cúcuta, sus ancestros son boyacenses y su nacionalidad está “en el imperio de la diosa Chía”, escribe el asombro de vivir desde “la cicatriz de la infancia” y del hambre que no cesa. El recorrido lleva a Tunja donde encontramos a Ángela Briceño, escribiendo en nombre propio y de los otros desde la luz y las tinieblas, con versos breves y sugerentes a veces, o con versos narrativos en los que condensa la temporalidad y el silencio.

Por la vía de Adriana Carrillo, Stefhany Rojas Wagner y Gabriela Arciniegas se llega a Cundinamarca. La primera, de poesía incisiva con palabra de “pluma afilada” invoca al corazón “sucio de tanto entierro” y se declara bruja desde sus antepasadas: tres en la espalda de la madre, la abuela y la bisabuela. Sthefany, “hija de la Cordillera de los Andes”, no pierde sus referentes aunque migró a Argentina. Su intensa poesía del cuerpo multiplica la imagen del nacimiento y de las pérdidas, del alma que se desalma, del tiempo que se deshace y se mide por pulgadas frente a “la casita azul de mi memoria” en los países de la guerra. Gabriela pasea por lugares emblemáticos y entrañables, por ineludibles voces poéticas, por la madre esencial, y con exquisito lenguaje habla del dolor y las pérdidas, de la libertad y el encierro, de la palabra que se hace puñal, angustia y tiempo que se evoca al pasar entre miedos y fantasmas.

De Medellín y Santa Rosa de Osos son Andrea Halaby Fernández, Amalia Moreno, Sore Snid y Daniela Pérez Taborda. En Andrea la poesía conserva la memoria y lleva a los patios y jardines de la infancia; de manera existencial y reflexiva Amalia escribe desde “la naturaleza del alma”; Sore declara su relación con las artes pictóricas y escriturales como actos lúdicos con la vida, redundando en el cuerpo, el agua y la mirada. Daniela “escribe desde la duda” y observando el tiempo en las líneas de la mano y en el “cabalgar de las estrellas” encuentra en la poesía una manera de responder por el cuerpo y el mundo.

También de la cultura paisa en el Viejo Caldas (Risaralda, Quindío, Caldas), son Lucía Patiño, Shara Bueno, Mariana Ossa, Yorlady Ruiz López, Diana Toro y María Helena Giraldo. Lucía nació en Cali pero reside con su familia en Quindío. Escribe desde las entrañas por y para las mujeres, y por ellas y sus “ancestras” canta asumiendo la voz colectiva al desdoblarse en las brujas que los hombres matan “porque tienen miedo de encontrar nuestra magia”. Shara es de Armenia y escribe desde las heridas de la ciudad “que nunca cicatriza”, y señala la decadencia de “la vida que duele”. De Pereira son Mariana y Yorlady. Mariana apela a la voz poética que ayuda a mitigar las ausencias, mientras convoca a las aves que se posan en su cuerpo o a los mundos infantiles y sus barcos de papel. La poética de Yorlady tiene la fuerza de “la cosecha cualquier día de enero”, y la contundencia del machete en la tierra de “una mano asesina” que deshace recuerdos y miradas. Diana Toro y María Helena Giraldo son de Filadelfia. Diana creció en Manizales y prefiere la contemplación, el sueño y el hechizo de la voz, mientras María Helena se vuelca hacia la mujer “con los ojos abiertos al vacío” y es Penélope, Circe, Pandora, Eva, o conciencia de la historia que atraviesa la muerte. Maria Helena elige ser mujer “con los ojos abiertos al vacío” y teje la memoria sabiéndose tierra que recorre estaciones emblemáticas.

Valle es una de las regiones con más representantes: de Cali son Ángela Cuartas, Ángela González, Guadalupe Montoya, Miguela Gómez, Brita Helena Camero y María Fernanda Ceballos; de Tuluá Alejandra Echeverri y de La Unión Elisabeth Marín Beitia. Radicada en Brasil, en su poética proliferativa que contiene “la memoria de la Tierra” Ángela Cuartas declara “el desacato de las fronteras” y juega con el aire, el llanto, el calor y el color vital, el sueño, la misma muerte, “la reproducción de los pájaros” y “la posada del fuego eterno”. Para Ángela González la poesía es Edén y Eva, despedidas y encuentros, afirmación del sentido, “ventana detrás del lente de la nostalgia”. Guadalupe afirma su mestizaje y en sus poemas la sutileza de lo cotidiano se detiene en la música de los objetos, los oficios y los animales, y en instantes que se elevan con la voz del mundo, la memoria y el silencio. Miguela sabe que su poesía es paisaje del tiempo, calles íntimamente vividas, luz y oscuridad, “tiempo definitivo del golpe”. Brita nació en Venezuela pero desde niña vive en Cali y atrapa la luz en poemas-luciérnaga, siente la lluvia, observa los objetos gastados, las fotografías de la memoria y los pone en movimiento en sus versos. María Fernanda se declara lectora de grandes poetas, y en su poesía reflexiva y visual se percibe una honda meditación que lleva a la “intermitencia de la luz”, al poema que es “el principio de la voz”, a “la palabra que se hace y se deshace” y a la lengua que se afila y se afirma en la escritura. Por otro lado, reconociéndose “criatura que cuelga bajo su propio sol”, la sugestiva poesía en claro-oscuro de Alejandra Echeverri habla de las ausencias, de la mesa y los espacios vacíos, de un mundo roto, de las cicatrices que se repiten como el rostro en el espejo. Elisabeth Marín, nacida El Pajuil Caquetá y criada en Toro, declara una hibridación “entre los verdes eufóricos de las selvas caqueteñas y los pastizales secos del norte del Valle”, y sin desconocer su traslado a Cali y su actual residencia en Armenia, desde su oficio “entreteje oscuros habitantes” con la “trama de las palabras”.

Lina Burbano es de Sucre, en Cauca, “campesina del Macizo Colombiano”, “ombligada a las aguas del macizo”. Su poesía, de variada composición, convoca la casa materna, las raíces telúricas, los elementos de su cultura, “el canto del agua resbalada por el río”, la conciencia del horror y el ímpetu de libertad. Del llamado Tolima Grande, Luz María Chavarro, Margarita Losada y Katherin Rojas Sánchez, son una buena muestra de su territorio poético cantado en clave femenina. Luz María es del Agrado, en el Huila, aunque reside en Cali: habla de una forma de regreso y actualización diaria de su identidad nutrida con historias campesinas y reiterada con imágenes de montañas luminosas “y ríos opitas” que son “arenas de tiempo”. Por otra parte, Margarita, la poeta punkera y viajera nacida en Neiva, se manifiesta en la precisión del poema breve que, como una forma de respiración leve habla de la memoria y se eleva de la vida a la muerte y entre el mundo que se deshace bajo el miedo y el hambre, la herida y la cicatriz, y la fugaz e inexplicable existencia. De ahí ese “querer la vida/ con el ímpetu del que sabe/ que la está perdiendo”. Katherin nació en Bogotá y lleva media vida en Ibagué, en su “silencio habita un grito ahogado”, mientras evoca o contempla paisajes y escucha músicas que su voz poética apresa.

Llegamos al oriente del país y nos encontramos en la Nación Inga con Francelina Muchavisoy Becerra, de la Amazonía Colombiana. Sus vivencias culturales apelan a una poética que hermosamente gotea en su lengua nativa y en español; allí están los paisajes, el patio de las abuelas, la naturaleza y sus dioses, perfumes, flores y mariposas que danzan, y las “palabras que curan el alma”. De Sibundoy, propiamente del pueblo Kamëntsa biya de Bëngbe waman Tabanok, Ángela Mavisoy se expresa con orgullo de sus ancestros “en la cuna de los taitas” y “las mamitas que acompañaron” su niñez, lo que se percibe como una impronta, tanto en la concepción de su lenguaje poético como en su visión de mundo, al destacar hondas imágenes donde los caminos, el fuego, los lugares sagrados y todos los elementos encienden la mirada. Luisa Masiel, nacida en Risaralda y radicada en Cartagena del Chairá, con poesía recriminatoria y consciente del horror, de manera directa ve llegar la muerte enredada en la violencia y el saqueo, lo que poetiza en el territorio rural con sus pobladores y animales domésticos. Aunque Rocío Del Pilar León nació en Bogotá, su arraigo en Casanare le hace reconocer el tránsito del “oscuro y frío cemento “ al “mar verde de la Orinoquía”, en una poesía en la que se entrecruzan mitologías clásicas y bíblicas, la luz e inmensidad del territorio de abuelas, hechizos y noches estrelladas, y escenarios de violencia, desarraigo y nostalgia, donde muchos “quedaron expuestos a los buitres, a la intemperie y el olvido”.

Del sur, en Nariño, son Catherine Escobar Naranjo y María Eugenia Marínez Garcés. Catherine es de Samaniego; su poesía se desborda en imágenes contrastivas entre la vida y la muerte: ciegos, gotas de agua y estrellas, plagas invasoras, “cenizas de lo que fuimos”, tiempo que pasa, experiencias insólitas. María Eugenia es de Tumaco y reside en Jamundí, Valle. Tensa entre espacio y tiempo, su perspectiva poética llama a la reflexión y a la memoria, habla de miedos y seres agobiados, de “un país a las espaldas” y huellas en la mirada.

Este abanico de posibilidades poéticas se presenta en una suerte de mandala que despliega este amplio poemario de mujeres atadas a su mundo y sus mundos y a su historia. Mujeres empoderadas y poetas, debemos decir. Arraigadas en sus lugares de origen o de adopción, muestran que están de pie sobre la tierra. Luz al vórtice de las palabras: cartografía poética de mujeres colombianas hace visibles voces poderosas y voces que comienzan este arduo camino de ser y estar en la palabra. Voces que son río y que son fuego, que son aire y que son agua, que son angustia en la memoria y en la superficie, hondura de la vida, de la muerte y de las cosas.

La poesía del país abre caminos y puertas y ventanas en estas voces de mujeres que hablan por todas nosotras y también por nosotros, como afirma la nota del editor, Eduardo Bechara, fundador de editorial Escarabajo, quien se refiere al por qué de las autoras incluidas, a la investigación etnográfica, al significado de la cartografía. A la editorial también se debe el nombre de la colección: “Como un centinela” en homenaje a quien esto escribe. Imposible no agradecer la generosidad y reconocer que debemos dar la bienvenida a esta original antología que recorre nuestros paisajes interiores y geográficos en la fuerza de la palabra en clave femenina.

Selección de Luz al Vórtice de las palabras

Soy una niña que no crece

y como Moisés

rueda

río abajo…

Soy una mujer que se alargó de forma prematura los huesos

porque quiso ser más larga que el río

y salvar a la niña que

se ahoga mientras llueve

Me han dicho: Hay que volver al lugar en donde

se prendió el espanto

¿Cómo?

si los verdugos quieren agua y secan la rivera

quieren reír y prohíben el llanto

quieren la tierra y prohíben los entierros…

Yo quisiera escribir algo

en el cuerpo mutilado del rito

o algo que me diga

cómo retorno

Luisa Villa Meriño

(El Copey, Cesar – 1979). Ganadora de residencia del Ministerio de Cultura de Colombia en Fonca – México. 2015.

Llevo horas aquí afuera,

abrumada de ver como la burocracia

nos persigue más allá de la muerte.

¿Acaso nos volvemos parte

de una sociedad para esto?

Señores forenses,

ese cuerpo no les pertenece,

murió en mis brazos

y desde entonces

yo lo parí.

Cada vez que esas puertas se abren

veo en el fondo

hombres con overoles blancos

entrar a una sala

y me siento como perra en labor

que no quiere que sus criaturas

sean tocadas por manos extrañas.

Señores,

devuélvanmelo como lo traje a este mundo,

desnudo, ensangrentado,

no lo toquen, no lo abran,

quiero ser yo quien vea su hígado cirrótico

y la trayectoria de las balas en su pecho.

Quizás pido mucho,

quizás no,

cada quién debería

hacer con sus muertos

lo que le plazca.

Johanna Barraza Tafur

(Barranquilla, Atlántico – 1995) Reside en Argentina. Premio de poesía 2019 “Germán Vargas Cantillo” del distrito de Barranquilla.

Y un Cristo sin brazos nos abrazó

A Bojayá

Fuimos a la Iglesia

a implorar

a invocar la vida

Estuvimos sentados frente al

sepulcro

Fuimos un dulce coro en el crepúsculo

de la noche

Desde lo profundo

un lumbalú comenzó un ritmo para

arrullar a las estrellas

¿regresaremos de inmediato?

Pensábamos que estábamos solos

hasta que un Cristo sin brazos

nos abrazó, y salimos vestidos de ángeles

acompañando al silencio

La brisa nos empujaba, y una nube

nos sonrió

Entre ellas esta noche dormiremos

Mañana lloverá…

Y de nuevo volveremos a la tierra.

Margareth Ríos Hernández

(Palmira, Sucre – 1987) Tercer lugar en el Premio Nacional de Poesía Inédita “Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez”, 2020.

Últimas

02 de febrero 2011

Yo la peor de todas

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Vírgenes necias somos casi todas aquí. Hemos llegado tarde. Hemos olvidado las lámparas o el aceite, las galas o las mangas, algo importante, en todo caso. Nos tuvimos que devolver, una y otra vez. Casi nunca logramos encontrar el camino.

Lo que no perdemos nunca es el pesar de haber fallado desde niñas.

Alguien grita entonces, ¡últimas! y hay entre nosotras quién en vano se apresure.

Duermo en el suelo, entre sábanas. Oigo entre sueños ¡últimas!

Vírgenes necias somos todas aquí; todas, las últimas.

Pero, la última quiero ser yo, es mi deber. No disputo lugar. La última quiero ser. Y por si acaso, ya de última enciéndame. Prendan fuego a mi penacho, mis plumas. Por si acaso, sirva de propulsión, de combustible, en un cohete para todas.

¡Últimas, últimas de ascenso en espiral! ¡a bordo!, tomen la nave y escapen. Las últimas.

Angye Gaona

(Bucaramanga, Santander – 1980). Reside en México.

Duda Teológica

Nota a Rafael Pombo

¿Seré yo señor

quien labre la tierra

con tu agrado y tu paciencia,

quien nunca dude de tu verdad

de tu presencia de tu bondad

quien ponga siempre las dos mejillas

quien ponga el pecho señor

siempre de rodillas seré yo

el valiente el compasivo

seré el justo el milagroso

el único, el verdadero?

¿Seré yo señor quien reviente

el cráneo de mi hermano Abel

y el cráneo de mi hermano Buey

para poder matarlos a los dos,

seré yo tu hermano Judas

el emperador Nerón el carcelero

el juez el torturador, seré yo señor

el vanidoso que hastiado de mí de ti

y de este mundo te pregunté las preguntas

que no puedo preguntar y me expulses para siempre

de tu infinito amor?

¿Seré yo señor

quien me equivoque siempre

hasta encontrarte

quien no pare nunca de buscarte

siempre ausente de mí y de ti?

¿Seré yo señor? o ¿Serás tú?

Amalia Moreno

(Medellín, Antioquia – 1988). Primer lugar en el premio de Poesía Arcipreste de Hita – España, 2020.

Canción para mi madre

Diré

que mi canto se exilia en la noche,

que la chimenea de mi carne

les impide a mis huesos besar la nieve,

que en el espacio aún falta un cuerpo

para hacerlo vacío.

¿Cuántas otras cosas diré?

Iré a morir al bosque,

con porcelanas de luz

haré una canción de despedida para mi madre.

Cantaré

Madre, tú que me blandiste en el vientre

siendo ángel degollado:

bandera extranjera plantada en tu nombre.

Madre, a ti que me creíste pájaro

y fabricaste nidos para mi angustia.

Madre, ahora que estás lejos

y ya no duermes bajo los árboles,

pregunto: ¿por qué mi sangre no tiene saliva de sauco?

Madre, perdón por olvidar tu nombre,

perdón por no fundirme en el olor de tu pelo.

No sé por qué canto cuando quería

que mi alma estuviera quieta

y hospedar a la poesía.

Madre, la lumbre es apenas un punto

que se marchita en los párpados.

Madre, te había prometido una canción,

pero hay nudos en mi lengua,

¿cómo podré cantarte?

Daniela Pérez Taborda

(Santa Rosa de Osos, Antioquia – 2002)

Yo quiero ser un árbol

Yo quiero ser un árbol.

Palpar con mis hojas

las carnes de la noche,

envuelta en su resplandeciente colcha

esperar que una bandada de pericos me despierte.

Yo quiero ser un árbol.

A hurtadillas buscar la caricia del arroyo

y en un laberinto de raíces

amar cada gota,

cada piedra.

Anidar en la redondez del tiempo

que envuelve los días,

sin el afán de los hombres.

Yo quiero ser un árbol.

Yadira Rosa Vidal

(Ungía, Chocó –1986). Segundo lugar en el Premio Nacional “Decir es mostrar” Casa de poesía Silva, 2020. Premio de publicación en la categoría de mujeres campesinas. Ministerio de Cultura, 2021.

Leona

La abuela tenía joroba

Cargaba en la espalda a la madre, a la abuela y a la bisabuela

Eran tres sobre la montaña de sus huesos

demasiado peso para una mujer de uñas cortas

La abuela tenía piernas de ríos quietos

La sangre se le estancaba en el suelo

La abuela se inflamaba

tenía una herida de hígado que cicatrizaba

Un exceso de azúcar

Un exceso de rabia

La abuela sonreía

Y comía helado

La abuela lloraba

embarazó la pena

después de diez hijos

La abuela cerró la boca,

repartió comida, vasos limpios

La abuela dejó que la bestia estuviera suelta

que le llenara de golpes el aire

que la encañonara alguna vez con la escopeta

La abuela enfermó joven

maduró frágil

un elefante se apoderó de su pierna

y la alejó de la jaula

La abuela dejó de respirar

Cuando nadie estaba

Sola

en una camilla

Volvió a sentirse valiente.

Adriana Carrillo

(Bogotá, Cundinamarca – 1985)

Introducción a la fragilidad

Mis párpados se llenan de sangre,

asisto a mi nacimiento como si fuera mi madre,

me siento sobre mis piernas

y empujo.

A veces quisiera cortarme para huir más rápido,

esta fragilidad es bella,

este desequilibrio es bello,

lo que vomitan mis huesos está vivo,

me abro de piernas

y empujo.

La ciudad convulsiona con sus luces,

mi saliva es púrpura como un muro,

pero cierro los ojos y ahí sigue la sangre,

el lenguaje crece en este cuerpo desmembrándome.

Poco a poco

saco los dedos de mi casa

donde nunca deja de llover

y toco las grietas de mi boca.

¿Estoy callada o estoy muerta?

Acudo a mi primera luz.

Stefhany Rojas Wagner

Bogotá, Cundinamarca – 1994. Reside en Argentina.Segundo lugar en el Premio Nacional de Poesía Inédita “Tertulia Gloria Luz Gutiérrez”, 2020.

***

Si el pájaro supiese que se encuentra

en infinidad de poemas

se borraría de esta tierra,

no soportaría sentirse de nuevo encerrado

ya suficiente con las jaulas.

Sólo pide que lo dejen ser

con su destino alado y sin rumbo.

Mariana Ossa Zapata

(Pereira, Risaralda – 1992)

Alas de fuego

En la noche del juicio nos vieron volar

Al cruzar el río se desprendieron

alas de fuego de nuestras espaldas

y huimos

Pero pronto nos atraparon

Nos acusaron de sus propios crímenes

como si fuera necesaria una excusa para encerrarnos

En las noches nos disparaban corrientes de agua

para apagar nuestro fuego

y de día nos obligaban a pegar los brazos al cuerpo

para esconder las alas

Lo que no sabían es que en el río

nos hicimos todas hijas

de la misma sangre

y con sus golpes mortales

desde el suelo

nuestra sangre llama a otras

y a otras

y a otras

Lucia Patiño

(Cali, Valle del Cauca, Reside en Armenia, Quindío – 1994). Finalistas del Premio Internacional de Poesía Loewe categoría joven, España, 2021.

Segundo lugar en el Premio Nacional de Poesía Inédita “Tertulia Gloria Luz Gutiérrez”, 2022.

Tengo una herida en el rostro, es mi madre

Antes,

cuando tenía quince o algo menos,

me miraba al espejo

y encontraba los rasgos de nadie.

Era la hija de la mujer sin rostro o

quizás de la mujer sin nombre.

Hoy que mis ojos pesan un poco más,

que mis grietas

son mucho más largas y peligrosas,

me veo de frente, espejo-persona, y

me doy cuenta que mi madre

se ha reposado en mí.

No sólo tengo sus cabellos tristes,

también su boca llena de dolor,

de palabras a las tres de la mañana y

de humo fácil de odiar.

Hoy tengo todas sus mentiras en mi boca,

toda su música en mis oídos,

todos sus sueños en mi pecho.

Comprendí que mi madre pudo ser yo

o quizás el reflejo de su espejo clavado

en mi propio rostro.

Alejandra Echeverri

(Tuluá, Valle del Cauca – 1997)

Libertad

Libertad, amor mío,

es el canto del agua resbalada del río,

el juego del viento en las hojas de la Ceiba,

el movimiento de fuego en el corazón de la tierra.

Libertad, amor mío,

es la caricia del calor en la madera

hasta deshacerla,

la llama que brilla en el espacio

y riega vida sin falta todos los días,

la abuela sabía,

mueve todas nuestras profundidades hechas agua.

Libertad, amor mío.

Cuánta vida

para aprender a dar amor en libertad,

y yo acá, lloviéndome,

alas que no se deciden al vuelo.

Lina Burbano

(Sucre, Cauca – 1992)

Conocí la arena en un callejón

A mi lado está mi madre y sus

manos de ordeño.

Pido ayuda adentro del monte

desde adentro del viento,

me convierto en un espanto más

al que le corren las bestias

y los viajeros,

corren en este arenal

y sólo un incrédulo L

se atreve a venir

cuando lloro a mi madre,

a mi madre tirada en el suelo.

Yo como sé que los muertos no se dejan

solos porque se desaparecen,

me quedo en el monte,

me vuelvo vieja imaginando

mi vida

sin

Nely,

mi madre.

A los tres conocí la arena

en una suela de caucho.

A los tres una suela de caucho

me enseñó que, en la unión de la fuerza,

la cumbamba y la arena

se siente la muerte

del animal doméstico.

Luisa Masiel

(Pereira, Risaralda. Reside en Cartagena del Chairá, Caquetá – 2000). Segundo lugar del Concurso de Cuento corto y Poesía de la Universidad Externado de Colombia, 2020.

Vistos 1,528 total views